原标题:朱元璋为何要清除孟子的文庙殿牌位?

原创: 读嘉出品 读嘉

文/辰路(原创)

这是 读嘉 的第 138篇文章,

本篇9513字,大约阅读时间为23分钟

明代洪武五年(1372年),朱元璋有一天在翻看《孟子》。《孟子》在文中有这样一句话“君之视臣如土芥,则臣视君如寇仇”,意思大概是君主如果看待臣子如同泥土草芥一般,那么臣子也会把君主看作仇敌。朱元璋看到这句话时勃然大怒,骂道:“如果让孟子还活在今天,绝不能让他免于一死!”随即朱元璋就命令下属把孟子的牌位移出文庙殿。这其实是一个非常出格的举动。孟子配享太庙是自汉代以来的惯例,孟子也一直被历代读书人视作“亚圣”,在儒学中的地位仅次于孔子。

那么朱元璋为什么会如此生气呢?

那是因为,在《孟子》一书中确实存在不少重视百姓、轻视君主的话语。比如许多国人烂熟于心的一句话,“民为贵,社稷次之,君为轻”。朱元璋看到这些话语,联想到这可能会让自己的臣子们也心生不敬。毕竟朱元璋的皇位是他带领农民起义好不容易夺下的,自然担心会有其他的臣子效仿自己、把他赶下皇位。朱元璋试图树立君主的绝对权威,以防止任何潜在的“起义”可能。虽然一年之后,朱元璋迫于天下读书人的压力,还是将孟子牌位请回了文庙殿,但是朱元璋决定删改《孟子》。

他就嘱咐翰林学士刘三吾等人去执行修订《孟子》的任务。刘三吾揣摸皇上的意思,共删掉《孟子》八十五条“有问题”的内容,几乎占全书的三分之一,并将剩下的内容编为《孟子节文》一书。完成删改任务后,朱元璋立马宣布《孟子节文》是明代科举的标准阅读书目。他以为将《孟子》删节颁布后,自己便可稳坐皇位,彻底消除臣子们的“不敬”想法。朱元璋原本的知识涵养也仅限于此,以便于当他看到《孟子》部分段落中呈现出的“民贵君轻”,就担心得不得了。

一、对《孟子》“民本思想”的抵触和滥用

有趣的是,正是因为内涵了“民贵君轻”的思想,《孟子》在成书之后并没有很快获得官方的重视。汉代立儒家“五经”,为《诗》、《书》、《礼》、《易》、《春秋》;唐代加上了《周礼》和《礼记》,并把《春秋》分为《左氏传》、《公羊传》、《谷梁传》三书,成为“九经”;至唐代开成年间,又增加《孝经》、《论语》、《尔雅》为“十二经”;然而直到南宋时期,才最终增加《孟子》,形成历史上儒家的“十三经”体系。《孟子》是“十三经”中最后一部被列入的经典,这也说明了《孟子》中内涵的价值观在一定程度上遭到世人的质疑,不敢轻易将其纳入经典体系。

在北宋时期,司马光、苏轼等人都曾非难过《孟子》。宋人对《孟子》的质疑主要有两点:第一点是,孟子不尊重周室。他鼓励诸侯们施行“仁政”,忽略了周王室的地位;第二点是,孟子对国君的态度是平视、俯视而非是仰视。在《孟子》中,孟子作为一个臣子,经常以一种平等的甚至是教导的口气与各诸侯国王对话。《孟子》中带有鲜明的“君民平等”色彩,这在北宋及以往历史的统治者和士大夫中间是不受欢迎、颇有争议的。

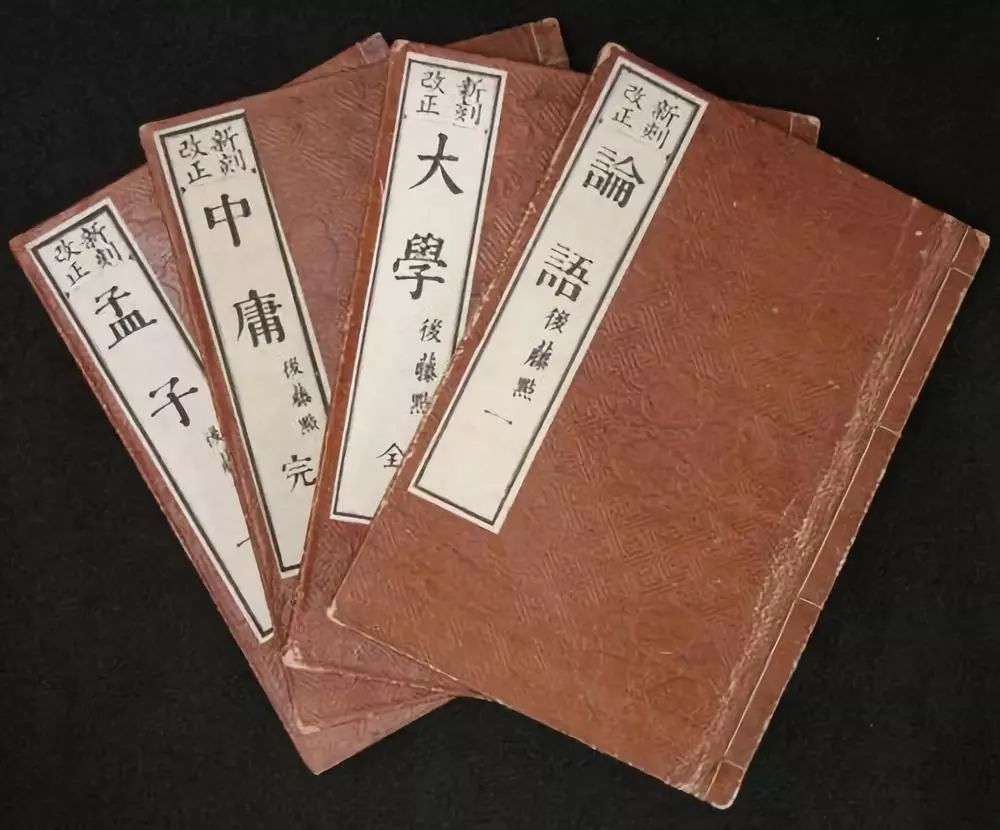

南宋时期的朱熹才真正确立《孟子》的经典地位。朱熹首次将《礼记》中的《大学》和《中庸》两篇,与《论语》、《孟子》并列,合编为“四书”。他亲自为“四书”写了注释,并集合众家之长,编订《四书章句集注》。自南宋之后,以至于明、清,《四书章句集注》是科举考试的题库和标准答案,所有的答卷、观点都不可违背其中的说法。虽然《孟子》的地位一度遭到过朱元璋的挑战(本文开头中就提到了这件趣事),但其经典地位大体来说已经不受质疑了。《孟子》中主导的“性善论”、“教化民众”、“明君”等思想还是很好的与明清皇室融合,成为了专制皇权的理论体系之一。

但是清末,《孟子》中“君民平等”思想的因子再次被康有为激发,引起了新一轮的巨大争议。1840年鸦片战争敲开国门,大量西方器物与西方思想涌入中国。中国学界面对西方的冲击,也经历了从物质、政治制度、精神文化等几方面反思自我的过程。在政治制度方面,康有为等人就在思考一个问题:在传统的中国思想资源中,是否能够找出适应于现代西方民主制度的根据。具体来说,西方的“君主立宪制”是否可以成功嫁接到中国的思想土壤。

康有为是一个富有争议的晚清儒学士人,他一生都是“君主立宪派”。尽管在民国成立之后,他作为“保皇党”思想已经显得比较保守。但在君主专制仍盛行的晚清,他的“君主立宪”想法还是比较激进和进步的。而康有为采取的做法便是“托古改制”,试图通过创造性地解释传统思想,推动自己的“立宪”主张。《孔子改制考》和《新学伪经考》都是他广为人知的代表作。

康有为的《孟子微》正是对《孟子》的创新解释。一方面,他将《孟子》视作“君主立宪”的文本,完全可以与西方的民主精神相匹配。康有为对《孟子》中体现出的“民贵君轻”思想表示高度肯定,在《孟子微》中写道:“此托于君主同民,君民共主体也。”既保留君主,又鼓励人民参与,康有为直接就把孟子的理想政治当做了“君主立宪”的政体。

另一方面,康有为还给“人人都是自由平等”这一典型的西方理念找到了它在《孟子》中的段落。他说:“言性善者平世之法,令人人皆有平等自立,故其法进化向上为多,孟子之说是也。”可见,康有为最重要的根据是孟子的“性善论”。《孟子》中有提到“人人皆有不忍人之心”,也提到了人人都具有“仁义礼智”四端之心。孟子也鼓励说“人皆可以为尧舜”,每个人都可以成为像尧舜那样的大贤大德之人。孟子看似承认了我们每个个体在先天道德禀赋上的平等与自足。康有为对此大加发挥,把《孟子》看作自由、民主精神的中国源头。

康有为的解释也获得了不少人的认同。比如他的学生梁启超,在《读孟子界说》中提出:《孟子》整本书都是为百姓所写,他谈的都是百姓之事。后来一些学者更是越说越夸张,有一个叫翟师彝的人说《孟子》里的部分段落,和“今日选举大总统之制同”。总而言之,孟子在康有为、梁启超等人的包装下,成为了当代西方民主制度的“先知”和急先锋。

在这部分里,我们看到了两股对待《孟子》思想的态度。南宋以前,官方统治者由于担忧“民本思想”的发酵,对《孟子》经典地位一直是不认可;清末康梁文人对《孟子》的“民本思想”大肆宣扬,力求凸出它内涵的现代西方民主精神。但两类态度中确实具有相同的一面,他们都把《孟子》视作宣扬“君民平等”、“人人平等”的文本,与专制体系中存有的“等级秩序”相对立。其实我们会说这两类理解都有“断章取义”之嫌。

二、争取君主芳心的东周士人

他们首先就忽视了《孟子》的历史背景。我们对春秋战国时期的学术有一个通俗易懂的概括——“百家争鸣”。春秋战国时期,有非常多的思想流派活跃在政治舞台上,有人归纳出了“十家九流”的说法。其中影响力较大的有儒家、墨家、道家和法家,其次有阴阳家、杂家、名家、纵横家、兵家等等。当然更有意思的一点是,在当时儒家其实并不称得上是显学。法家代表韩非子称法家和墨家为“世之显学”。孟子也曾说“天下之言,不归杨则归墨”。“杨”指的便是杨朱,是当时道家代表人物,“人人不损一毫”(不拔一毛以利天下)等名句便出自于他。而“墨”,指的便是以墨翟为首的墨家,强调人与人之间平等相爱(兼爱)。

我们从韩非子和孟子的话中可以发现一个共同点:法家和墨家是当时天下最主要的两大学派,他们在政治上的影响非常大。比如墨子创立严密的组织,墨者团体的领导者称作巨子,墨者行动必须遵守巨子的指挥。其成员到各国为官必须推行墨家主张,所得俸禄亦须向团体奉献。他们在楚国、宋国等地区的影响很广,曾阻止了诸侯之间的多次攻伐战争。法家的代表人物则更加接近政治中心,李悝、吴起、商鞅、慎到、申不害等人都曾在各自国家担任要职、变法图强。

影视剧中墨者的形象

那么为什么东周会形成“百家争鸣”的局面呢?这实际上得追溯到“平王东迁”。公元前771年,由于周幽王曾“烽火戏诸侯”,导致当犬戎真正进攻西周首都镐京时,周幽王竟无诸侯前来救助,最后惨死于骊山。之后,诸侯们商议立太子宜臼为周平王。因为镐京容易受到戎、狄等外患威胁,周平王在公元前770年决定将国都迁往洛邑。平王东迁之后,周天子王权开始衰落,逐渐丧失了管辖天下诸侯的能力,地方诸侯的势力不断做大,最终也形成了群雄争霸的局面。史学家将“平王东迁”作为划分西周、东周时段的重要事件。

东周丧失了政治上的统一局面尽管是件坏事,但它却为学术的兴旺提供了难得的契机。由于任何一家思想都无法取得绝对主导的地位,各家学派也在互相交锋、辩论的过程中得到了长足的发展。当时由称霸诸侯而设立的“稷下学宫”等学术组织,给“百家争鸣”提供了很好的场所。值得注意的是,各家各派生活在动乱的春秋战国时代,他们绝不是“为了学术而学术”。先秦诸子都在急切地为这一时代寻找出路,因此他们的目标也很明确:为君主提供治国的良方。

百家争鸣

可能有些读者会提出疑问,那以老子为代表的道家呢?他们看起来是远离政治的呀。确实当我们提及老子,许多人的第一印象是:老子是一个清心寡欲的世外高人,他为我们提供着关于人生修养的知识。但是许多人可能遗忘了老子的职业身份:老子是周代的史官。周代的史官,最重要的职责是利用有关于天道和历史的知识,充当天子或侯王的顾问。周代的史官,并不是我们理解中那些“客观中立”、“远离政治中心”的那批史料记载者。他们往往活跃于政坛,甚至直接介入政治。

作为史官的老子,他在《道德经》中的言说对象并非是日常的百姓,而是君主。在《道德经》的第二章、第三章开始,老子就明确提出了“圣人处无为之事,行不言之教”和“圣人之治”的观点。整部《道德经》的主要关怀在于:君主应该以何种方式统治百姓,管理好国家。后来汉代的班固为道家和《道德经》作出过一个准确的评价:“此君人南面之术也。”

道家哲学并非是许多人心目中的“隐士哲学”,至少在其创始人老子的原始意图里,以史官构成为主的道家是以一种“帝王师”的方式,试图教导君主们如何治理好国家。在这个意义上,道家哲学是一种“入世哲学”,它深刻地介入了春秋战国时期的政治变化。另外一个说法为我们作证。司马迁在《史记》中谈到韩非时,说了这样一句话:“喜刑名法术之学,而其归本于黄老。”整个篇目的名称也是《老子韩非列传》,司马迁特意将老子和韩飞放在一个列传里去讲。司马迁的意思是,韩非子提倡的这一套刑法、君王之术的学问,他的根本其实是来自于黄老的。老子的“无为”并不真正的是“无为”,而是为了做到“无为而为”,依然是有“为”的。他的落脚点依然是构建一个以君主为中心、施化万民的良好政治秩序。这样一种以君主为中心的立言主张也被韩非子所消化,发展出一套独特的君主专制主义学说。如果你还是把老子当成一个清心寡欲的世外高人,那你就无法理解为什么老子的学说可以和韩非子的学说产生亲和性。把老子的学说当做一种“入世”的权力学说,其实才是更符合思想史的原貌的。

可见,周代的学术氛围绝不是“为了学术而学术”。学术与政治十分紧密地关联在一起,各家各派都试图利用自己的学术知识,争取到“帝王师”的现实政治角色。孟子身处于这样的时代氛围中,也自然深受影响。《孟子》此书中的绝大多数对话,都是发生在孟子与各国君主之间,少有与百姓民众的参与。《孟子》的主要关怀对象依然是君主,并非是百姓。换句话说,孟子政治哲学的总目标,是为君王和身处在统治者范围内的“精英”提供治国之道。

那么下一个问题是:为什么孟子在对话中特意引入了“百姓”的维度呢?

三、鹿台与灵台:“民”的加入

孟子的出生时间大约是在公元前372年,距离孔子之死大约100年左右。孟子作为儒家在战国时期的代表人物,其实并未直接受学于孔子。孟子的老师是子思,子思也是孔子的嫡孙。师徒两人并称为“思孟学派”。孔子死后,“儒分为八”。在众多学派支流中,“思孟学派”是影响最大的,往往被视作正统。孟子十分尊崇孔子,一生学习模仿孔子的言行。在孟子45岁左右的时候,他选择出游列国,游说各国君主施行仁政。孟子曾经游历了齐、宋、滕、魏、鲁等国,前后有二十多年。他在晚年回到老家邹国,退而编写《孟子》等书籍。

在许多人的印象里,孟子的旅程是郁郁不得志的。人们都以为孟子说着一堆废话空话,最终没有得到各国君主的认可。但实际上这是有悖于史实的。尽管确实没有一个国家最终接纳了孟子,并遵循他的原则施行“仁政”的改革举措,但是许多君主都表达了把孟子当成“老师”的恭敬态度。

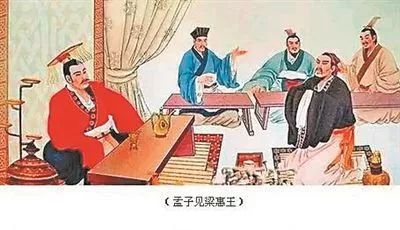

例如梁惠王就坦诚地说“寡人愿安承教”(孟子·梁惠王章句上),意思是愿意接受孟子的教导。梁惠王也叫魏惠王,由于魏国的首都是大梁,所以魏国也经常被称作梁国。大多数史书采取了梁惠王的称呼,本文也如此。而时任齐国的君主齐宣王更是大有痛改前非之意,他说:“吾惛,不能进于是矣!愿夫子辅吾志,明以教我。我虽不敏,请尝试之!”(孟子·梁惠王章句上)意思说:我很笨,之前不能达到您说的仁政的地步。希望您能够辅佐我的志向,明确地指导我。我虽然不聪明,但是愿意试一试!我们可以看到,孟子并没有受到了各国君主的冷落。相反的是,每到一地,孟子都得到了君主的欢迎和尊敬,并且被不少君主接纳为“老师”。就像我们在上一部分中提到的,如果说东周的文人是以成“帝王师”为目标的话,孟子实际上是很成功的。

整部《孟子》是以孟子见梁惠王作为开头的。但是从时间顺序上来看,孟子第一个到访的国家并非是魏国,而是齐国。因此,孟子将他游历魏国放置在了整个文本的开头,体现了他对这段游历重要性的认知。我们熟知的“仁者无敌”、“五十步笑百步”等著名故事,也都发生在孟子和梁惠王的对话里。但不幸的是,当孟子来到魏国时,当时的魏国局面是不利于施行“仁政”主张的。

战国地图

魏国的地理位置有些尴尬,地处中央四战之地,西边是秦国、东边是齐国、南北还有韩国赵国这样的近邻。魏国最强盛的时期是魏文侯在位的时候。他任用李悝变法,国力强盛、称霸诸侯。而梁(魏)惠王早期的时候组织了各诸侯朝见周天子的逢泽之会,正式成为新一代霸主。但是,魏国在与周边大国的交战中逐渐元气大伤。在公元前353年,魏国在桂陵之战中败于齐国。前341年,魏国的太子还被齐军俘虏并处死。魏国在西线面对秦国的进攻更是无力招架,割让给秦国河西之地15郡。面对这样危急的情势,当孟子来访魏国时,梁惠王的第一句话非常直白:“您那么老大远地来到我的国家,对我的国家有什么利吗?”由此可见,其实当时魏国的外围局面已经到了比较糟糕的地步,留给孟子的改革空间并不大。但是在孟子和梁惠王的交谈中依然不乏亮点。

他们的第二次见面,发生在魏国的灵台。孟子在那次对话中劝说梁惠王要“与民同乐”。这也是《孟子》一文中第一次出现“民”。那么灵台与百姓之间到底有什么关系?

灵台在商周时期是具有政治意义的重要地点,是用来迎接神仙、观测灾祥的地方。那时候的人们相信,天上的各种星象、云气是和地上的人事变化有关联的。周文王姬昌曾一度被商纣王囚禁。在他逃离囚禁回国后的第一件事情,便是修建灵台。既然灵台如此重要,那么臣子都纷纷劝姬昌赶紧动工。然而姬昌却表示,我们大兴土木,首先得问老百姓愿不愿意。如果愿意就义务动工,不愿意我们就每天每人都给钱。结果一问,老百姓们都愿意来义务做工,不到一个月,灵台就造好了。这也是《诗经》的记载:“经始灵台,经之营之,庶民攻之,不日成之。”

据《封神演义》说,商纣王为了迎接神仙、观测天文,也修建了一个鹿台。有不确切的说法声称“其大三里,高千尺”,高度可能接近400米,肯定是当时最宏伟的建筑物。商纣王为了建设鹿台,整整花了七年时间。他加重了百姓的赋税,并且逼迫百姓无偿为他修建。当周武王在牧野之战中彻底击溃商纣王后,商纣王也正在逃跑到了鹿台,“蒙衣其珠玉,自燔于火而死”。意思是商纣王披金戴银,在鹿台上自焚而死。

周文王的灵台和商纣王的鹿台构成了一组非常有意思的对比。他们的共同特点是,修建灵台都是为了观测凶吉、尊敬上天。这来源于夏商崇拜上天的政治传统。在古代中国也曾经历了“政教合一”的阶段。夏商的君主不仅是全国的政治领袖,也是宗教的“大祭司”。巫术与占卜是当时政治的主要内容。修建灵台和鹿台也是延续这一恭敬神明的政治传统。

甲骨文的内容大部分是殷商王室占卜的记录。商朝的人大都迷信鬼神,大事小事都要卜问,有些占卜的内容关于天气,有些是农作收成,也有问病痛、早生贵子的,而打猎、作战、祭祀等大事,更是需要卜问了!所以甲骨文的内容可以隐略了解商朝人的生活情形,也可以得知商朝历史发展的状况。

但是周文王和商纣王的区别便在于问民与不问民。在商纣王的视野里,政治便是宗教、是神学。即便耗费了无数民力物力,我也要保障我在政治上的权威。而这一政治权威正是来自于上天的赐予。这一逻辑是与中世纪欧洲“君权神授”有相似性。周文王选择了与百姓商议的做法。百姓不再是君王的使用工具,而成为与君王共同参与政治活动的另一主体。周文王的做法被后世儒家津津乐道,这也实际上体现了儒家的政治思路:政治的权威不只是来自于“天”,同样也来自于“民”。君主位于“天”与“民”之间,作为一个圣人治理万物。

孟子那句最有名的话“民为贵,社稷次之,君为轻”。“社稷”指的是土神和谷神,是一种自然崇拜。政治格局自周文王的“问民”举动之后,从殷商的“神-君”,走向了“天-君-民”三元结构。孟子有意识地提高了“民”在政治地位中的重要性,“民”从此在中国政治哲学中奠定了它的重要位置。从鹿台到灵台,不只是两处地理建筑的变迁,也不只是一朝一代的更替,更是一种政治关系的重塑与全新理解。

四、《孟子》并未逃离“精英”语境

我们分析了《孟子》的文本里确实内涵有“民本思想”。这也构成了在上文中提到的,或者抵制、或者滥用孟子思想的文本根据。君主与民众都是共同参与政治活动的主体之一,在这一意义上可以说君主和民众是平等的。

但是他们却忽视了《孟子》文本中包含的另一重语境:对以“圣人”为代表的精英们的高度渴望。在实际的政治运行与政治结构里,“精英”在孟子哲学中占据着更加重要的位置,发挥着更为积极的作用。在“梁惠王章句上”的最后一篇,孟子提到了“士”和“民”这两类人的区别。

孟子对“民”有这样一个评价:“若民,则无恒产,因无恒心。苟无恒心,放辟邪侈,无不为已。”(《孟子》·梁惠王章句上)意思是说,一般的民众,只要没有固定的资产,便没有一定的道德标准和行为准则。一旦他们没有固定的道德标准,便会放荡无耻,无恶不作。孟子对民众的判断很清楚:民众是必然有“利欲之心”的,你不安置好民众的“利欲之心”,他们是不可能建立起“恒心”的。一旦统治者没有帮助民众置办稳定的家产,民众很可能走向失序的危险中。

这也正是古代社会中严重的“流民”现象,其中典型代表之一便是李自成带领的农民军。他们的口号便是“均田免赋”。李自成军队的主要人员是在土地兼并中丧失土地的百姓。他们加入到了“流民”队伍中,从而一发不可收拾。明朝的最终灭亡与严重的“流民”现象有着密不可分的关系。那么如何安置民众的利欲之心,避免流民现象的出现呢?孟子说过:“明君制民之产。”贤明的君主都会安置和增长民众的财富。而这也是“仁政”最主要的内容之一。

“闯王”李自成

然而,孟子对“士”则有截然相反的评价,他说:“无恒产而有恒心者,惟士为能。” (《孟子》·梁惠王章句上)意思是,没有固定的资产而有一定的道德水准,只有士人才能做到。显然在孟子看来,“士”才是更加可靠的群体。他们尽管没有“恒产”,但是通过学识积累,能够始终保持着“恒心”。“士”可以摒弃“利欲”对他们的影响,专注于“仁义”的事业上来。

所以我们看到,孟子恰恰重视的正是那些“无恒产而有恒心”的精英们。换句话说,“明君”和“士”是孟子设想中发挥政治作用的那一批人,他们凭借贤能制定政策;而民众只是被动接受的群体,等待着“精英”们对他们的安排。我们可以概述一下孟子的理想政治图景:君主和士大夫作为政治世界中的“仁心”的展现,合理的安排民众的恒产,满足民众的“利欲”。民众自然得跟随着君主和士大夫的引导,整个政治共同体呈现出一种和谐的状态。

由于君主和士大夫是主动方,民众在大多数时候是被动方,孟子的政治结构也便呈现出一种“自上而下”的权力体系。对于孟子而言,政治依然是少数人的事情,而非多数人的。孟子对“明君”的依赖程度是远远大于对“民”的依赖程度。尽管良好的政治是既有君主、又有民众参与,但是政治之所以是良好的根本原因是:“君主”是贤明的。

可能有读者这时候就会问,那君主如果不贤明了怎么办?孟子有两个办法。一个是“正君心”、“格是非”。《孟子》“离娄上篇”说道:“唯大人为能格君心之非。君仁,莫不仁;君义,莫不义;君正,莫不正。一正君而国定矣。”意思是,只有大臣才能纠正君主的是非。君主仁义了,就没有谁不仁义。一旦君主仁义,那么国家就安定了。

这其实也影响着后代儒家逐渐形成的“谏臣”文化。整个政治是系于君主一个人的身上,那么大臣就必须发挥监督君主的作用。一旦当他们察觉到君主可能行不仁不义之举,就必须马上去劝谏他。像唐朝的魏征、房玄龄、杜如晦,明朝的杨继盛、袁可立等士大夫,都是非常典型的“谏臣”。

儒家的第二个办法是非常极端的做法,即革命。有一天齐宣王问孟子,武王伐纣是不是以下犯上,臣子对君主大不敬了?孟子的回答是:“闻诸一夫纣矣,未闻弑君也。”他的意思是,只听说杀了独夫纣罢了,没听说臣杀君啊。一旦当君主完全沦陷为“利欲熏心”的暴君,革命就是一个合法的手段。民众察觉到了原先君主完全丧失贤明之后,大臣也无法劝谏后,便会跟随着另外一个贤明的新君主而起来爆发革命。儒家以此论证历史上“商汤代替夏桀”、“周武代替商纣”的合法性。

不管是大臣的劝谏,还是民众的革命,这两个“纠错”办法的实质还是一样的:保证君主是一位贤明的君主。即便在非常极端的革命情形里,“民”在推翻旧君主之后,也是重新依附新君主。也正是因为《孟子》文本中无法脱离的“精英”立场和对“明君”的严重依赖,《孟子》最终被接纳为支撑君主专制的理论体系之一。在根本上,《孟子》还是一部“精英主义”立场的经典,它的政治观还是以“君主”为中心的政治观。

这也给我们提出了一个深刻的问题:《孟子》的“民本思想”与现代民主有何关联?

孟子的“民本思想”中“本”的意思,并不是说民众是政治权威的唯一来源。在中国历史上,“神”与“君”是理解政治的两把重要钥匙,孟子也没有否定这些。然而,在夏商浓厚的“神权-君权”中,孟子富有创造性的加入了民众这个理解政治的第三把钥匙。在那个君主把百姓只是视作生产、战争工具的战国时期,孟子的这一见解是很有前瞻性的。正因如此,孟子也确实与现代民主的理念有着一些的共通点。例如孟子强调民众的重要性、领导者与被领导者之间的互动,指出了政治的目的是促进公益而非满足私利。这些思想都是现代民主政治的基本理念。

然而我们也必须看到,《孟子》的“民本思想”和现代民主思想之间还有一段距离。现代的民主思想遵循的是个体独立自主的原则。政治并非是谁依附于谁,而是我们作为平等的公民个体展开“共治”的过程。孟子的“民本思想”确实大大推动了中国传统政治权力结构的转型,从原本的“神-君”结构转向“天-君-民”三元结构。但是它并没有撼动君主在其中的核心地位。整个良好政治的运行,依然离不开一位贤明君主的存在。民众并不是独立存在的群体,也不是可以自行治理的群体,它紧紧跟随着明君。

另外,这也提醒着我们解读历史的一种风险。有不少人采取“断章取义”或者“刻意夸大”的方式,以求用历史的权威比附当代的理念。就像《孟子》的遭遇,有人提防它,也有人利用它。甚至像朱元璋那样,为了当下的利益去裁剪它。我们也不应像康有为那样,把《孟子》当做“任人打扮的小姑娘”,可以凭借它在历史中积淀起来的权威服从于当下的需求。《孟子》只是在特定历史年代中,哲人探索最好政治的一种尝试。我们只有搞清楚它的真实语境,了解它的优缺,才能真正凸显它的经典价值。

注 释

①〔清〕康有为.孟子微[M].北京:中华书局,1987.第98页.

② 〔清〕康有为.孟子微[M].北京:中华书局,1987.第9页.

③ 中国科学院图书馆(整理).续修四库全书总目提要(经部)[ M],第935页。

④ 《史记·卷四·周本纪第四》:“崇侯虎谮西伯於殷纣曰:「西伯积善累德,诸侯皆乡之,将不利於帝。」帝纣乃囚西伯於羑里。”

原标题:《朱元璋为何要清除孟子的文庙殿牌位?|读嘉》

阅读原文 游戏网

| 相关下载 |

爆笑君给各位看官网罗爆笑段子、经典段子、冷笑话、网络笑话等各种看到就能笑到肚子疼的搞笑段子,仅供娱乐~ 1、诗人对酒吧老板说:“给我讲个寂寞的故事吧。” 详情>>

原标题:古时候真的是君要臣死,臣不得不死?你信就被骗得不要不要啦 君要臣死,臣不得不死!”一直被人认为是封建社会君臣关系的解释,也常因为这句很多人也把详情>>

原标题:在曲阜拜别了孔子 怎能不再到邹城拜见孟子? 人至孔孟之乡济宁,如果只去曲阜拜见了孔子,而不去邹城拜访孟子,总觉着少点什么。孔孟之道,孔孟,孔孟,详情>>

原标题:梁启超:读《论语》《孟子》法 读《论语》、《孟子》一类书, 当分两种目的:其一为修养受用, 其一为学术的研究。为修养受用起见, 《论语》如详情>>

原标题:新知丨廖名春:《孟子》与出土文献两则 《孟子》与出土文献两则 作者简介丨廖名春,清华大学历史系教授,历史学博士,博士生导师。研究方向:《周易详情>>

原标题:南怀瑾老师:孟子的预言(非常重要) 来源《孟子与离娄》 转载请注明以上信息,感谢! 孟子又评论说:「今之欲王者,犹七年之病求三年之艾也。苟为不畜,详情>>

原标题:儒家学派代表人物孟子的老师是谁? 孟子,名轲,字子舆,战国时期邹国人。是著名的政治家、思想家、教育家和散文家,是儒家学派最具代表性的人物之详情>>

原标题:孟子思想对宋代的影响 《四书章句集注》 【光明书话】 宋太祖赵匡胤是中国历史上大有作为的皇帝,毛泽东曾把他与秦始皇、汉武帝、唐太宗和详情>>

原标题:正在阅读: 孟子思想对宋代的影响 【光明书话】 作者:李华瑞(首都师范大学历史学院教授、教育部“长江学者”特聘教授) 宋太祖赵匡胤是中详情>>

原标题:屡被热搜死骂否认整容带资加戏!孟子义经历过啥? 《陈情令》刚开拍的时候,温情扮演者孟子义就开始被骂,后来#孟子义滚出娱乐圈#、#孟子义滚出陈详情>>

《陈情令》在开拍的时候就有各种传闻,有说孟子义饰演温情带资进组,也有说孟子义自己改剧本给自己加戏的,也有说,温情和两位男主有感情线,就是爱情剧本详情>>

原标题:蒋劲夫新恋情;孟子义回应争议;苏见信女儿身高;男星的怪癖;遭到排挤的女星;抖机灵的女星 蒋劲夫新恋情 蒋劲夫的新恋情曝光了?! 其实就是有网友在详情>>

《陈情令》刚开拍的时候,温情扮演者孟子义就开始被骂,《陈情令》临近开播前,孟子义被刷话题滚出剧组,《陈情令》播出的时候,大量书粉剧迷齐聚孟子义微详情>>

孟子义回应争议背后原因曝光 孟子义在网上回应因参演陈情令电视剧引起的相关争议,孟子义发文表示,没有带资进组,没有自行改编剧本,没有死而复生,至此温详情>>

自从《陈情令》开播,孟子义的戏份就一直备受争议。随着剧情的发展,由孟子义饰演的温情即将下线。7月25日,孟子义在微博上回应了因出演《陈情令》而带详情>>

孟子义整容前后照片 陈情令剧本 电视剧《陈情令》从开拍开始就一直很受关注,要知道魔道祖师可以一个大IP呀,跟现在正火的《镇魂》一样,同样也是耽美详情>>

Game234问答中心有网友提出了一个比较有代表性的问题【诚者天之道也诚之者人知道也到底是出自礼记还是孟子】,小编觉得可能对其他网友也有帮助,所以将此问答整理出来了,希望对您有帮助。小编为您搜罗的答案详情>>

Game234问答中心有网友提出了一个比较有代表性的问题【诚者,天之道也;思诚者,人之道也--孟子的意思】,【诚者,天之道也;思诚者,人之道也--孟子的意思】具体问题如下:诚者,天之道也;思诚者,人之详情>>

Game234问答中心有网友提出了一个比较有代表性的问题【孟子曰:“以力假仁者霸,霸必有大国。。】,【孟子曰:“以力假仁者霸,霸必有大国。。】具体问题如下:这段的翻译小编觉得可能对其他网友也有帮助,所详情>>

Game234问答中心有网友提出了一个比较有代表性的问题【孟子中,介于大国之间,强敌环视,小国如何自处】,小编觉得可能对其他网友也有帮助,所以将此问答整理出来了,希望对您有帮助。小编为您搜罗的答案1滕详情>>

Game234问答中心有网友提出了一个比较有代表性的问题【出自《孟子》的成语】,小编觉得可能对其他网友也有帮助,所以将此问答整理出来了,希望对您有帮助。小编为您搜罗的答案1出自《孟子》的成语:斩钉截铁详情>>

Game234问答中心有网友提出了一个比较有代表性的问题【孟子古文谁知道?】,【孟子古文谁知道?】具体问题如下:老师要K我啊!!!!!!!!!!!!!小编觉得可能对其他网友也有帮助,所以将此问答整理出详情>>

Game234问答中心有网友提出了一个比较有代表性的问题【孟子荀卿列传】,【孟子荀卿列传】具体问题如下:谁能告诉我孟子荀卿列传裏面典故的大致内容1.六亲2.仲尼菜色陈蔡3.孟柯困于齐梁4.伊尹负鼎而勉详情>>

抖音上有许多好听的歌曲被大家分享出来,今天在抖音上听到一首歌曲非常的好听,这首歌的歌词是:“又是一个睡不着的夜晚,我又吹着冷风站在走廊”。这首歌是网易云电台名为无孟子创作的一首原创歌曲,目前该歌曲仅为详情>>

小编为您搜罗的答案:《孟子》“四书 ”之一。战国中期孟子及其弟子万章、公孙丑等著。为孟子、孟子弟子、再传弟子的记录。最早见于赵岐《孟子题辞》:“此书,孟子之所作也,故总谓之《孟子》”。《汉书详情>>

孟子坤吐槽赵天宇段位低详情>>

北京第一虞姬孟子坤人帅歌美段位高详情>>

如果要挑选一个离电竞圈最近的圈子,那毫无疑问是娱乐圈,并且两者之间的联系早已密不可分。这不,当下大热的... 详情>>

甲:这个神秘的国家二队终于出炉了小火:什么叫神秘?一直都有国家二队好吧,不光女排有,男篮,女篮,乒乓球,羽毛球都有甲:那为啥有二队?小火:两个目的:一个是为了挑选人才,第二个是为了应急比赛用小火:咱详情>>

小编为您搜罗的答案:我心目中的孟子2008-06-0812:04穿越过时间的河流,他依然被世人敬仰。二千多年亦不曾改变。历史的长河中,闪亮的是他那思想的光芒。我心目中的孟子是善良的。面对春秋战国时期详情>>

小编为您搜罗的答案: 参考资料:http://book.sina.com.cn/nzt/history/his/mzdxzyj/7.shtml 孟子卷·论性善(5)http://book.sina详情>>

小编为您搜罗的答案:《生于忧患,死于安乐》选自《孟子》(战国)[原文]舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之中,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。故天将降大任于是人也,必先苦详情>>

小编为您搜罗的答案:孟子曰:“富岁,子弟多赖①;凶岁,子弟多暴,非天之降才尔殊③也,其所以陷溺其心者然也。今夫麰麦(3),播种而耰(4)之,其地同,树⑤之时又同,浡然(6)而生,至于日至(7)之时,皆详情>>

小编为您搜罗的答案:1、缘木求鱼<br/>2、缘木:爬树。爬到树上去找鱼。比喻方向或办法不对,不可能达到目的。<br/>3、正确。鱼不生活在树上。详情>>

小编为您搜罗的答案:《得道多助,失道寡助》译文:<br/><br/>有利于作战的天气、时令,比不上有利于作战的地理形势,有利于作战的地理形势,比不上作战中的人心所向、内部团详情>>

小编为您搜罗的答案:小题:①自己糟蹋自己的人,和他没有什么好说的;自己抛弃自己的人,和他没有什么好做的。②把最安适的住宅空起来不去住,把最正确的大道舍弃在一边不去走。这可真是悲哀啊!小题:出言便诋毁礼详情>>